雇用保険とは労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促 進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。

被保険者の範囲

適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用されるものなど雇用保険法第6条各号に掲げる者以外のものは、原則として被保険者となります。

被保険者の種類

- 一般被保険者(65歳未満の常用労働者)

- 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)

- 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)

- 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)

31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が平均して20時間以上になる者は、パートでも被保険者になります。

失業給付の種類

労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業等給付を受けることができます。

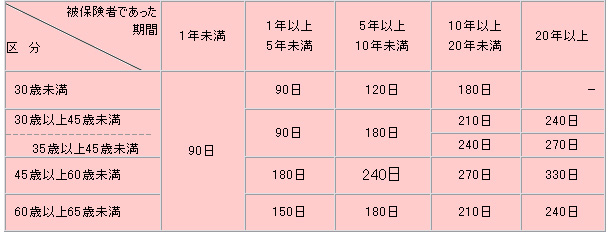

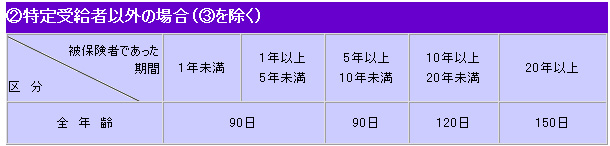

基本手当の給付日数

①特定受給者の場合(③を除く)

②一般の離職者の場合(③を除く)

③就職困難者の場合(③を除く)

基本手当を受ける要件

原則として会社都合の場合は、離職の日以前2年間に、被保険者としての期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は離職の日以前2年間に被保険者期間が1年以上あり、再就職に対して積極的な意志と能力があることです。

基本手当の日額

原則として離職前6ヶ月間に支払われた賃金の日額の50%~80%に相当する額です。

(ただし、離職の日において60~64歳の者については45%~80%に相当する額です。)

療養(補償)給付

労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類 がありますが、「療養の給付」が原則です。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられる 制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。治療費、入院の費 用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。(ただし一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認 められる付添看護婦を雇った場合等は支給されません。)

療養(補償)給付②

休業(補償)給付

労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日か ら3日間は事業主が労慟基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付とし て支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヶ月間に被災し た労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。

なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、平均額が最低保障額に満たないとき、適用されます。

(注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されることとなります。

(注)第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。

ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労慟できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。

休業(補償)給付②

傷病(補償)給付

療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日数額の313日~245日分の年金が支給されます。

障害(補償)給付

傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

(注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。

①障害(補償)年金差額一時金

障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が次表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。

②障害(補償)年金前払い一時金

障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ次表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)年金が一定額までまとめて前払で受けられますが、前払一時金に達するまで年金が支給停止されます。

障害(補償)年金差額一時金の額

第1級 給付基礎日額の1,340日分

第2級 給付基礎日額の1,190日分

第3級 給付基礎日額の1,050日分

第4級 給付基礎日額の920日分

第5級 給付基礎日額の790日分

第6級 給付基礎日額の670日分

第7級 給付基礎日額の560日分

障害(補償)給付②

遺族(補償)給付

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。労働者の死亡当時その収入によっ て生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日 分の遺族(補償)一時金が支給されます。

遺族(補償)年金の支給額は下記のとおりです。

遺族数年金額(注) 遺族数は、遺族(補償)年金の受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数です。同一の事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されることになっています。

遺族(補償)年金 給付基礎日額の1,000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けられますが、前払一時金、前払一時金相当額に達するまで年金が支給停止されます。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行った者に対し315,000円 + 給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。

介護(補償)給付

一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,730円を上限として支給されます。

ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,790円を下回る場合は、当該介護に要した費用が支給されます。

また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,370円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,400円を下回る場合は、当該介護に要した費用が支給されます。

介護(補償)給付②

二次健康診断等給付

労慟安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保険指導を受けることができます(既に脳・心臓疾患の病状を有している者を除く。)

それぞれの内容は次のとおりです。

二次健康診断

| ○空腹時血中脂質検査 | ○空腹時血糖値検査 | ○ヘモグロビンA1c検査 |

| ○負荷心電図検査又は胸部超音波検査 (心エコー検査) |

○頸部超音波検査(頸部エコー検査) | ○微量アルブミン尿検査 |

特定保健指導

| ○栄養指導 | ○運動指導 | ○生活指導 |

二次健康診断等給付②

労慟安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保険指導を受けることができます(既に脳・心臓疾患の病状を有している者をのを除く)。

それぞれの内容は次のとおりです。

二次健康診断

| ○空腹時血中脂質検査 | ○空腹時血糖値検査 | ○ヘモグロビンA1c検査 |

| ○負荷心電図検査又は胸部超音波検査 (心エコー検査) |

○頸部超音波検査(頸部エコー検査) | ○微量アルブミン尿検査 |

特定保健指導

| ○栄養指導 | ○運動指導 | ○生活指導 |

(健康保険・厚生年金保険)標準報酬額及び保険料額表 令和7年3月現在

定期調査における社会保険調査のポイント

|

意外に知られていない?社会保険料の「へぇー」という おはなし

○月末退職の場合は、その月まで保険料が掛かります(例えば31日月で、31日退職はその月までかかり、30日付退職だとその月の保険料はかかりません)。

○4,5,6月の給与が昇給や残業で多いときは、1等級の差でも9月より反映されます(定時決定)。これ以外の月では、2等級以上の開き、かつ固定賃金の変動がなければ改定となりません(月額変更)。※これ以外にも細かな要件があります。

○社会保険料に日割りというものはありません。

○扶養家族が何人いても、いなくても保険料は変わりません。

○非常勤の者は報酬があっても社会保険料が掛かりません(勤務実態のない役員や、常用労働者の4分の3未満で働く方は、加入できないのです。但し一部例外もあります)。

○ボーナスは金額の有無にかかわらず、保険料がかかります。年4回以上出すと賞与になりません(月額で算入します)。

※一部コンサルタントなどから、保険料を安くしますとの勧誘DMが届くことがありますが、そういったものに惑わされないように、真っ当に保険料は収めましょう!!

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入について

適用事業所

次の事業所は、健康保険(注1)と厚生年金保険(注2)の加入が、法律で義務づけられています。

注1・・・・健康保険法第 3条

注2・・・・・厚生年金保険法第9条

(1)法人事業所

(2)常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所

なお、5人未満の個人事業所と、5人以上の個人事業所であってもサービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、その限りではありません。

また、上記条件にあてはまらない事業所でも、働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して地方社会保険事務局長等の認可を受けると、適用事業所になることができます。働いている人は全員が加入することができ、保険給付や保険料などは適用事業所と同じ扱いになります。

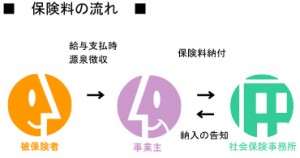

保険料負担のしくみ

| 健康保険および厚生年金保険の保険料は、被保険者が受ける報酬をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率を乗じて計算されます。保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担し、事業主がまとめて年金事務所に納付します。 |  |

健康保険のしくみ

健康保険は、会社などで働く人やその家族が病気になったり怪我をしたとき、そのために会社などを休み給料をもらえないとき、出産をしたとき、不幸にしてなくなったときに、必要な医療の給付や手当金などの支給を行う制度です。

病気やけがをしたとき

療養の給付・家族療養費

被保険者やその家族が病気やけがをしたとき、健康保険を扱っている病院などへ保険証をもっていくと、被保険者及び被扶養者は3割の負担で治療を受けられます。(ただし、3歳未満の乳幼児や70歳以上の高齢者の負担割合は別にあります)

高額療養費

被保険者または被扶養者が病気やけがで、自己負担金として病院などへ支払った額が1ヶ月につき基準額を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

難病や末期がんなどで在宅治療を受けている方が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受けた場合、訪問看護療養費が給付されます。ただし、訪問看護を受けるつど、看護費用の3割を、基本利用料として訪問看護ステーションに支払います。

病気やけがで仕事を休んだとき

傷病手当金

被保険者が病気やけがのため、仕事につけない日が4日以上続き、その間給料が支給されないときに、4日目から1年6ヶ月の範囲内で、休んだ日1日につき、原則として標準報酬日額(注1)の3分の2が支給されます。

出産したとき

出産手当金

被保険者が出産のため会社などを休み、その間給料が支給されないとき、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)分娩の日後56日までの間で、1日につき、原則として標準報酬日額の3分の2が支給されます(分娩の日が分娩予定日より遅れた場合はその日数分も支給されます)。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者あるいは被扶養者となっている家族が出産をしたときは、請求により、一時金として1児ごとに42万円(一部医療機関は39万円)が支給されます。 但し多くの場合は直接医療機関に支払われ、差額がある場合にのみ、請求します。

亡くなったとき

埋葬料・家族埋葬料

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに故人に5万円が給付されます。

注1)標準報酬日額・・・標準報酬月額を30で割った額。

注2)標準報酬月額・・・被保険者の給料を区分した標準報酬にあてはめて決定したもの。

厚生年金のしくみ

厚生年金保険は、被保険者が高齢になり働けなくなったとき、障害の状態となったとき、不幸にして亡くなったときに、年金や一時金の支給を行う制度です。

高齢となったとき

一定の被保険者期間(注1)を満たしている人に、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たしている人には、60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

| 60歳 | 65歳 |

|---|---|

|

特別支給の 老齢厚生年金 |

老齢厚生年金 老齢基礎年金 |

障害の状態となったとき

厚生年金保険の加入中の病気やけがが原因で、政令で定められた障害等級の1級~3級の状態になった場合に支給されます。1級または2級の障害の場合は障害厚生年金と障害基礎年金が、3級の障害の場合は障害厚生年金が支給されます。また、3級よりもやや軽い障害の場合は、一時金として障害手当金が支給されます。

| 1級または2級 | 3級 |

|---|---|

| 障害厚生年金 障害基礎年金 |

障害厚生年金 |

亡くなったとき

一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が亡くなった場合で、その人の遺族が子のある妻または子である場合は遺族厚生年金と遺族基礎年金が、その他の遺族の場合は遺族厚生年金が支給されます。遺族となる人は、死亡した人により生計を維持されていた妻(または夫)・子・父母・孫および祖父母で、妻以外の遺族には、年齢等の条件(注2)があります。

| 子のある妻または子 | その他の遺族 |

|---|---|

| 「遺族厚生年金」 「遺族基礎年金」 |

「遺族厚生年金」 |

注1)一定の被保険期間・・・国民年金などの公的年金制度に加入していた期間の合計が、原則として25年以上。

注2)年齢等の条件・・・子・孫については、18歳に達する年度末までであるか、または、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害の状態であること。

夫・父母・祖父母については、55歳以上であること。